5 лучших бизнес-идей в производстве еды

Как выбрать нишу для старта малого предприятия

Собственное производство продуктов питания требует больше усилий, чем простая перепродажа готовых продуктов, зато даёт главное — контроль над качеством и возможность построить устойчивый бизнес. В этой статье расскажем про 5 лучших идей для производства в индустрии еды, их нюансы, подводные камни и прибыльность.

Производство всегда связано с расчетами и закупками. Поставщики могут находиться за рубежом, и предпринимателю важно быть уверенным, что все платежи пройдут быстро и безопасно. 1tab помогает оплачивать зарубежные инвойсы криптой и любой валютой и выдает закрывающие документы для налоговой и таможни. Оставьте заявку менеджеру, чтобы обсудить сделку и узнать про выгодные условия для бизнеса.

Как посчитать рентабельность бизнеса

Рентабельность бизнеса показывает, насколько эффективно работает производство: сколько прибыли остаётся после всех расходов и насколько рационально используются ресурсы.

Для пищевой отрасли ключевыми считаются три показателя: рентабельность продукции (прибыль к себестоимости и расходам), рентабельность продаж (чистая прибыль к выручке) и рентабельность активов (прибыль к вложенным ресурсам).

Чтобы определить прибыль, нужно рассчитать точку безубыточности — минимальный объем продаж, при котором предприятие перестает работать в минус. Она складывается из:

постоянных расходов — аренда, зарплаты, коммунальные платежи, которые не зависят от объемов выпуска и должны оплачиваться каждый месяц;

переменных расходов — сырье, упаковка, логистика, которые привязаны к каждой единице продукции и формируют ее себестоимость.

Следующий шаг — оценка рентабельности продаж: прибыль делится на выручку. Если при обороте 10 млн рублей остается 1,5 млн, рентабельность равна 15%. Это и есть реальная эффективность бизнеса.

Разные сегменты в продуктовой сфере сильно отличаются по рентабельности. Самыми доходными считаются консервация и соленья (30–50%), кондитерка (25–40%) и полуфабрикаты (20–35%). Чуть ниже показатели у хлебобулочных изделий (15–25%) и молочной продукции (12–20%). Для сравнения: обычная торговая наценка на продукты редко превышает 20–30%.

Идеи бизнеса в нише производства продуктов питания

Сыр

Стоимость запуска

Российский рынок сыра активно растёт: с 2020 по 2024 год объем производства увеличился на 51%. Уход иностранных брендов освободил место для отечественных игроков, которые сегодня контролируют до 80% рынка.

Вход на рынок возможен на разных масштабах — от небольших домашних сыроварен до средних региональных цехов.

Домашняя сыроварня требует минимальных вложений — 180–290 тыс. рублей. При объёме переработки 10–50 литров молока в день это всего 1–5 кг сыра, но формат позволяет протестировать рецептуры и найти первых покупателей.

Микро-производство рассчитано на 300 литров молока в день, что даёт около 30 кг сыра или почти тонну в месяц. Инвестиции составляют 2–2,7 млн рублей. Такой цех окупается за 6–12 месяцев.

Средняя сыроварня требует уже 21–30 млн рублей вложений и способна перерабатывать до 3 тыс. литров молока в день (около 9 тонн сыра в месяц). Это формат для выхода в региональные торговые сети и работы с HoReCa. Срок окупаемости — 1,5–2,5 года.

На всех уровнях существенную часть затрат формирует оборудование (20–35% инвестиций), а около трети приходится на оборотные средства: сырьё, зарплаты и расходы на период созревания.

Базовое оборудование и сырьё

Для запуска сыроварни необходимы пастеризационные баки и сыродельные ванны стоимостью от 170 тыс. до 2 млн рублей и холодильные камеры для созревания с поддержанием постоянной температуры и влажности.

Минимальная площадь помещения — 25–40 м², при этом оно должно быть зонировано под приёмку, варку, созревание и упаковку.

Ключевое сырье — качественное молоко: оно формирует до 80% себестоимости продукта. Для сыроделия требуется молоко с жирностью не ниже 3,5%. Лучше закупать его у ближайших фермерских хозяйств, чтобы снизить транспортные расходы.

Окупаемость и рентабельность

У сыроварения один из самых высоких показателей рентабельности в российской пищевой промышленности: в среднем 31% против 12–20% в молочной отрасли в целом. Но экономика бизнеса зависит от масштаба: чем больше производство, тем ниже маржа, зато выше стабильность и объёмы.

Малые проекты окупаются особенно быстро — за 6–12 месяцев, в то время как более крупным предприятиям требуется несколько лет.

Маржинальность напрямую зависит от качества сырья и ассортимента: элитные и мягкие сыры дают наценку до 60–65%, массовые сорта приносят стандартные 25–35%. Важен и выбор каналов сбыта. Прямые продажи через фермерские рынки, HoReCa и собственные магазины позволяют сохранить до 40% маржи, тогда как работа с торговыми сетями снижает её на 10–25%, но обеспечивает стабильные объёмы.

Риски

Главные риски сыроварен связаны с сырьём. Дефицит качественного молока и сезонные колебания цен на него (до 30–40%) серьёзно влияют на себестоимость.

Дополнительные барьеры — строгие санитарные нормы и внедрение систем ХАССП и маркировки («Честный знак», «Меркурий»). Сыр подлежит обязательной сертификации: оформление деклараций по техрегламентам Таможенного союза занимает 1–2 месяца и стоит 50–150 тыс. рублей.

Есть и кадровый риск: квалифицированных сыроделов на рынке мало. Отрасль страдает и от недобросовестной конкуренции — до 30% продукции приходится на сырные продукты с заменителями молочного жира.

Оптимальная стратегия

На старте рационально ограничиться микросыроварней и 2–3 базовыми сортами, продавая их напрямую через рынки и собственные точки. Далее — расширение ассортимента, выход в HoReCa и региональные сети. В перспективе — переход к среднему масштабу, автоматизация и, возможно, экспорт. Лучше всего делать ставки на понятные и популярные продукты: сыры с добавками (например, с пряностями или орехами), популярные рассольные сорта вроде сулугуни и брынзы, а также козьи и органические сыры.

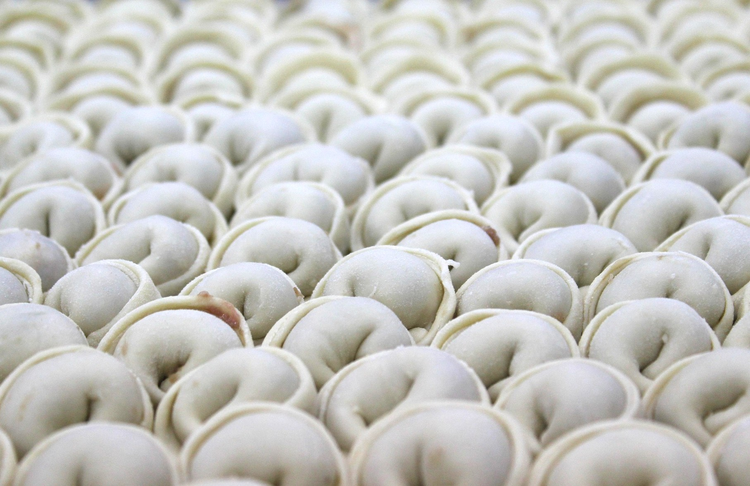

Пельмени

Стоимость запуска

Пельмени — один из самых популярных продуктов на российском столе: четверо из пяти россиян покупают их хотя бы раз в год, и этот спрос не зависит ни от кризисов, ни от сезонных колебаний. В 2024 году «пельменный» рынок показал рост на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном. Для предпринимателя это означает предсказуемый рынок с устойчивой базой потребителей.

Начать пельменный бизнес можно с «домашнего» формата с вложениями от 100–300 тыс. рублей и объемом 20–50 кг в день — это поможет отработать рецептуру и найти первых клиентов. Цех площадью около 150 м² с бюджетом 2–2,5 млн рублей обеспечивает выпуск до тонны продукции в день, но требует команды из 15–20 человек.

Базовое оборудование и сырьё

В обязательный комплект для пельменного цеха входят мукопросеиватель для очистки и аэрации муки, тестомесильная машина, промышленная мясорубка и фаршемешалка для приготовления начинки, автомат или полуавтомат для формовки пельменей. Еще понадобятся холодильные и морозильные камеры и фасовочно-упаковочное оборудование.

Основное сырье для пельменей: пшеничная мука высшего сорта и мясо — свинина, говядина, баранина или птица, лук и специи. Мясо формирует до 70% себестоимости: при производстве тонны пельменей затраты на него составляют 250–350 тыс рублей, мука обходится примерно в 30 тыс, ещё 15–25 тыс. приходится на специи и добавки. В итоге килограмм продукции стоит 55–75 рублей при оптовой цене 110–140 рублей.

Окупаемость и рентабельность

Окупаемость мини-цехов и средних производств по пельменям достигается достаточно быстро — в среднем за 5–12 месяцев, а рентабельность продаж составляет 25–35% в зависимости от объёма, качества управления и каналов сбыта. Отдельное направление — премиальный сегмент, где ставка делается на фермерское мясо и другие 100% натуральные ингредиенты. При розничной цене таких пельменей в 600–900 рублей за килограмм маржинальность может достигать 40–60%.

Риски

Главные уязвимости связаны с сырьём: цены на мясо могут меняться на десятки процентов за сезон, что сильно влияет на себестоимость. Конкуренция в массовом сегменте остаётся высокой: сети давят на отпускные цены, а небольшим цехам сложно находить клиентов. Дополнительные риски — перебои с поставками, поломки оборудования и строгий санитарный контроль: нарушение норм ХАССП или хранения продукции грозит штрафами и остановкой работы.

Оптимальная стратегия

Для выхода на рынок с пельменями важно не только наладить производство, но и сразу продумать сбыт. Оптимально работать с несколькими поставщиками мяса и держать резерв сырья, чтобы сгладить ценовые колебания и перебои. Успех во многом зависит от собственных каналов продаж: фермерских рынков, локальных магазинов, онлайн-торговли или поставок в HoReCa. При этом перспективнее всего не массовый сегмент, где идёт ценовая война, а нишевые продукты: пельмени из фермерского мяса, вегетарианские и безглютеновые варианты, а также удобные форматы «готово к разогреву».

Сыровяленые деликатесы

Стоимость запуска

После ухода европейских производителей рынок мясных деликатесов открылся для новых игроков. Потребители ищут аналоги прошутто, хамона и брезаолы. В результате именно сегмент сыровяленых деликатесов показал самый заметный рост в мясной индустрии последних лет.

Форматы выхода на рынок могут быть разными. Домашнее крафтовое производство при вложениях 400–700 тыс. рублей требует минимальной площади (15–25 м²) и позволяет выпускать небольшие партии. Мини-цех площадью 30–50 м² с инвестициями от 1–1,2 млн рублей и небольшой командой обеспечивает выпуск стабильных партий в десятки килограмм. Отдельное направление — услуги копчения и вяления для сторонних клиентов: при вложениях 600–900 тыс. рублей можно получать доход за счет переработки чужого сырья.

Базовое оборудование и сырье

Для запуска производства сыровяленых деликатесов требуется специализированный набор техники: мясорубка для измельчения сырья, массажёр или вакуумный тумблер для посола и маринования, шприц для набивки колбас, холодильные шкафы для хранения. Не обойтись без климатической камеры: она поддерживает стабильную температуру и влажность, от которых зависит качество продукции.

К сырью для сыровяленых деликатесов предъявляются строгие требования. В производстве используют охлаждённую свинину и говядину высшего сорта, соль и сахар для посола, специи и пряности. Готовую продукцию нужно будет упаковать в вакуум или газонепроницаемую плёнку. Каждая партия должна иметь ветеринарные документы и сертификаты, подтверждающие происхождение и качество сырья.

Окупаемость и рентабельность

Производство сыровяленых деликатесов относится к быстроокупаемым нишам: при старте с вложений около 1 млн рублей бизнес выходит на безубыточность уже через полгода. Средняя рентабельность инвестиций составляет около 40%.

Экономика здесь складывается за счёт сочетания премиального ценового сегмента (1800–3500 рублей за килограмм) и сравнительно низких операционных затрат. При объёме производства 60–100 кг в неделю чистая прибыль достигает 150–180 тыс. рублей в месяц, а в крафтовом сегменте с прямыми продажами маржинальность может доходить до 70%.

Риски

В сыровяленом производстве цена ошибки высока: без термической обработки малейшее нарушение микроклимата или санитарных норм приводит к заражению и потере партии. Дополнительные угрозы связаны с усушкой, которая может «съедать» до 60% сырья, колебаниями цен на мясо и строгими требованиями к сертификации. Поэтому стабильность бизнеса здесь возможна только при безупречном контроле качества и чётко налаженных процессах.

Оптимальная стратегия

На старте рационально сосредоточиться на простых технологиях — бастурма и суджук созревают за 2–4 недели и позволяют быстро проверить спрос. Дальше ассортимент можно постепенно расширять: добавить брезаолу и салями, а затем — более «длинные» продукты вроде хамона.

Важный элемент стратегии — фокус на премиальном сегменте, где ценят качество и готовы платить за вкус и натуральность. Продвижение через фермерские рынки, небольшие гастрономы и рестораны помогает формировать репутацию крафтового бренда, а прямые продажи обеспечивают высокую маржу и быструю окупаемость.

Сок

Стоимость запуска

За 2020–2024 годы производство соков и нектаров увеличилось на 11%. Главные рыночные тренды — функциональные напитки (с пробиотиками, витаминами, коллагеном), холодное прессование (сохранение витаминов при сроке хранения до 5 дней) и растительные «молочные» напитки (овсяные, кокосовые, миндальные).

Размер стартовых инвестиций зависит от масштаба и выбранной технологии. Мини-цех для свежевыжатых или детокс-соков можно запустить при вложениях 200–300 тыс. рублей — этого достаточно для небольшого ассортимента и объёмов до 700 бутылок в месяц. Линия малой мощности для пастеризованных или прямого отжима соков потребует уже 2,5–3,5 млн рублей, а средние и крупные заводы с выпуском от 8 тонн за смену оцениваются в десятки миллионов. Мини-цехи остаются наиболее доступным вариантом входа в отрасль, позволяя протестировать спрос без крупных вложений.

Базовое оборудование и сырье

Мини- и средние цеха по производству сока строятся вокруг стандартной линии: мойка и измельчение фруктов или овощей, пресс для отжима, фильтрация, пастеризация, розлив и упаковка. Для работы с восстановленными соками дополнительно нужны установки для хранения и разведения концентратов, баки для купажирования и гомогенизаторы. Практически всё оборудование изготавливается из пищевой нержавеющей стали, чтобы обеспечить безопасность и стабильность продукта.

Сырьё зависит от выбранной технологии: для прямого отжима используют свежие фрукты и овощи, где критичны сорт и степень зрелости; для восстановленных соков — концентраты, разведённые водой с добавлением сахара, кислот и натуральных ароматизаторов. Независимо от формата обязательны декларация соответствия по техрегламенту ЕАЭС, внедрение ХАССП и санитарный контроль, а при выпуске детских или новых видов продукции требуется отдельная госрегистрация.

Окупаемость и рентабельность

Экономика сокового производства в первую очередь зависит от сырья: на яблочный сок, например, оно формирует до двух третей себестоимости. Упаковка добавляет ещё около четверти расходов, остальное приходится на энергию и операционные издержки. В итоге литр натурального сока обходится производителю в среднем в 45–65 рублей, а продаётся оптом по 80–120 рублей. Для восстановленных соков себестоимость ниже — 25–35 рублей за литр, но и маржинальность у них заметно меньше.

При грамотной организации мини-цех способен выйти на окупаемость за 7–14 месяцев при рентабельности 30–50%. Даже относительно небольшие объёмы производства (30–35 тонн в месяц) обеспечивают чистую прибыль свыше 300 тыс. рублей, а в сегменте фреш-баров и детокс-программ маржа может доходить до 50–65%. Это делает производство соков одной из самых быстроокупаемых и рентабельных ниш среди пищевых производств.

Риски

Главная уязвимость сокового бизнеса — сырьё: от него зависит себестоимость, и любые скачки цен или сбои поставок сразу бьют по экономике проекта. Не меньшее значение имеют санитарные и технологические риски: недообработка фруктов, нарушения пастеризации или упаковки могут привести к микробиологической порче и отзыву партии. Для небольших цехов критичны также организационные ошибки — от просчётов с мощностью оборудования до слабого маркетинга и ограниченного сбыта.

Оптимальная стратегия

Выход на рынок соков лучше начинать с небольших форматов, где риск не такой большой. Мини-линия прямого отжима при инвестициях 1–2,5 млн рублей позволяет выпускать до 3 тысяч литров в день и работать с рентабельностью 35–45%.

Более компактный вариант — мобильный фреш-бар с вложениями от 600 тыс. рублей и окупаемостью за 4–8 месяцев: высокая наценка и возможность быстро проверять спрос делают его удобной стартовой моделью.

Амбициозные предприниматели могут вложиться в производство премиальных соков без концентратов или функциональные продукты с витаминами и пробиотиками. Здесь маржинальность выше, а целевая аудитория — фитнес-клубы, экомагазины и потребители, готовые платить за натуральность.

Козье молоко

Стоимость запуска

Рынок козьего молока в России пока остаётся нишевым, но постепенно растёт: его объём оценивается в 3–3,5 млрд рублей, ежегодный прирост — 2–3%. При этом потребительская база сформирована: люди с аллергией на коровий белок и аудитория «здорового питания». Для них важны не столько цена, сколько польза продукта и его лёгкая усвояемость.

Стартовые вложения зависят от масштаба производства. Мини-ферма на 70–100 коз требует 3–6 млн рублей и обеспечивает до 2 тысяч литров молока в месяц. Ферма на 300–350 голов считается оптимальной для бизнеса: инвестиции около 5–6 млн рублей, окупаемость — 13–16 месяцев, при этом выйти в плюс можно уже на втором–третьем месяце работы. Крупное хозяйство на 400–1000 коз обойдётся в 15–35 млн рублей, но даёт возможность развивать переработку — выпуск сыров, йогуртов и мороженого, что повышает доходность на 20–30%.

Базовое оборудование и сырье

Минимальный набор для фермы включает доильную установку (от 800 тыс. до 2,2 млн рублей) и охладитель, без него молоко теряет качество уже через несколько часов. Даже на небольшом хозяйстве не обойтись без систем поения и кормления, стойлового оборудования, холодильника и базовых ветеринарных средств. Если ферма планирует не просто сдавать молоко, а перерабатывать его в йогурты или сыры, придётся закупить пастеризатор, заквасочные ёмкости и фасовочную линию.

Лучшие надои дают зааненские, нубийские и альпийские козы, они стоят от 25 до 50 тысяч рублей за голову. Кормовая база в этом бизнесе тоже критична: сено и зерновые смеси, минеральные добавки и чистая вода напрямую влияют на вкус и питательность молока.

Окупаемость и рентабельность

Производство козьего молока быстро окупается: даже небольшие фермы выходят на безубыточность уже через 2–4 месяца работы, а вложения в 3–6 млн рублей обычно возвращаются за 13–16 месяцев. Средняя рентабельность в отрасли держится на уровне 20–25%, а при переработке в сыры или йогурты может достигать 30–35%.

Если ферма на 300–350 коз производит 18–22 тыс. литров молока в месяц, то при оптовой цене 80–90 рублей за литр это даёт 1,5–1,8 млн рублей выручки и около 400–450 тыс. рублей чистой прибыли. Такой масштаб позволяет вернуть вложения примерно за год и создать базу для дальнейшего роста за счёт переработки и выхода в розницу.

Риски

Основные уязвимости бизнеса связаны с болезнями поголовья и ограниченным сроком лактации, который длится около 300 дней в году. Дополнительное давление создаёт узкий рынок и конкуренция с более дешёвым коровьим молоком, поэтому стабильное качество продукта — критическое условие удержания потребителей.

Оптимальная стратегия

Новичкам проще начинать с небольших хозяйств и прямых продаж через рынки, экомагазины или маркетплейсы. На следующем этапе — расширение поголовья, автоматизация доения и запуск переработки. В долгосрочной перспективе именно переработанные продукты с высокой добавленной стоимостью и экспорт в страны СНГ становятся драйверами роста.

Выходить на рынок нужно официально: для этого необходимы ветеринарные свидетельства на каждую партию молока, а при продажах через магазины и торговые сети — декларация соответствия.

Как оплатить поставщикам

Для любого бизнеса ключевым вопросом остается оплата контрагентам и поставщикам, особенно зарубежным, если, например, вы собираетесь закупать импортное оборудование. Международные банковские переводы сейчас часто блокируются, а партнерам нужна предсказуемость и точное соблюдение сроков оплаты. Решение этой проблемы — сервис 1tab, где оплата проводится по прозрачной и понятной схеме.

Вы отправляете нам данные по сделке: контракт, инвойс и банковские реквизиты получателя.

Мы проверяем документы, оцениваем возможность перевода и при необходимости запрашиваем дополнительные сведения — сертификаты, транспортные документы, копию паспорта директора, лицензию или сайт компании.

После согласования условий — валюты, сроков и комиссии — подписывается договор, фиксируется курс, и вы перечисляете деньги со счета юрлица. Можно отправить рубли, евро, доллары и даже криптовалюту.

Мы проводим платеж: деньги поступают вашему поставщику с иностранного счета нашего партнера.

После завершения операции вы получаете официальное подтверждение — платежное поручение и, при необходимости, SWIFT-подтверждение. Стоимость оформления платежного поручения фиксирована и составляет 100 $.

Чтобы рассчитать перевод под ваш кейс или получить консультацию, оставьте заявку ниже или напишите нам в Telegram.