Договор с транспортной компанией: составляем грамотно по ГК РФ

Инструкция для предпринимателей: на что обращать внимание при составлении договора перевозки груза

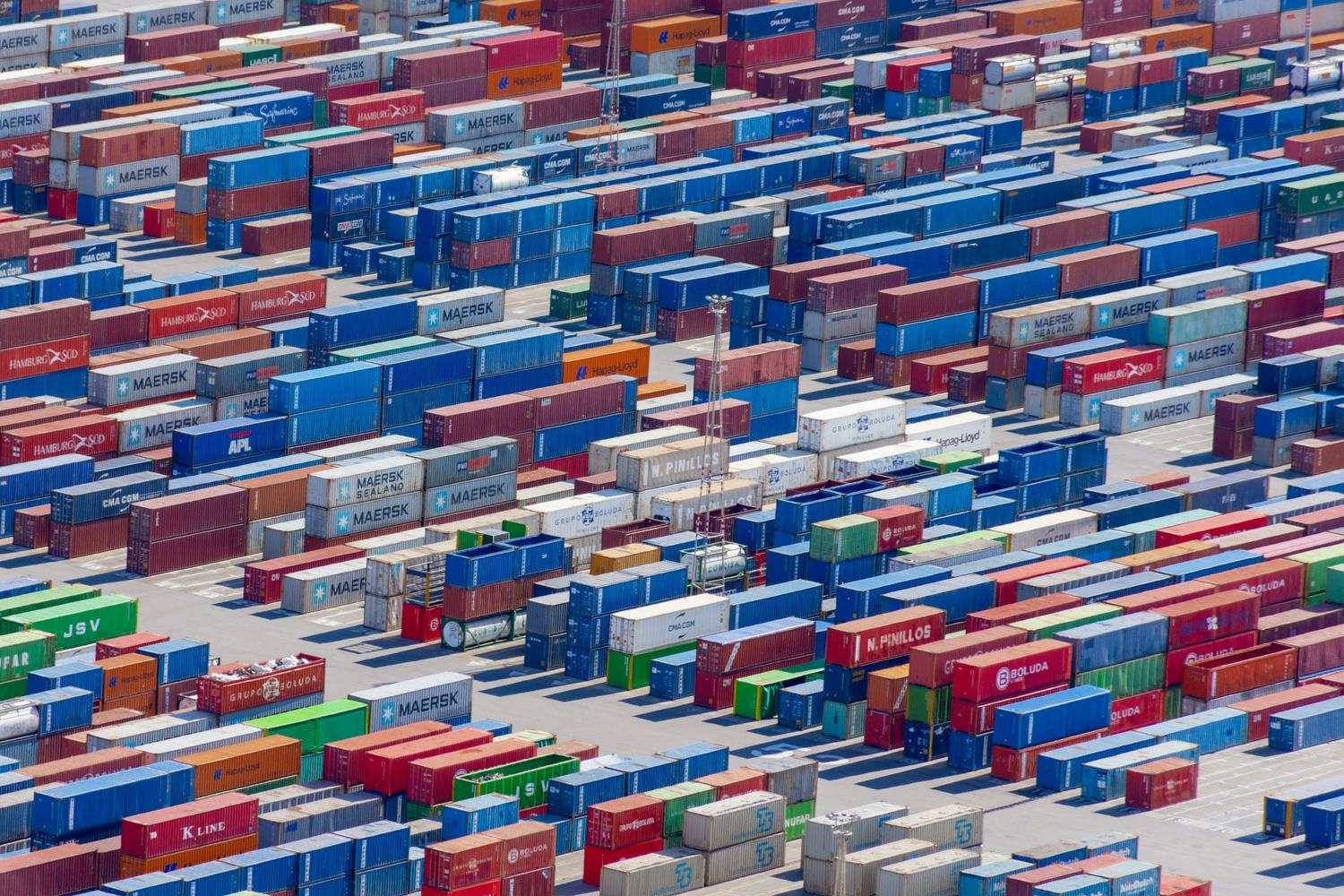

Перевозка грузов — важная часть бизнеса, особенно когда речь идет о регулярных поставках товаров или крупногабаритных отправлениях. Чтобы обезопасить как отправителя, так и перевозчика, необходимо грамотно составить договор перевозки. Он закрепляет условия доставки, ответственность сторон и порядок урегулирования споров.

В этой статье расскажем, что важно указать в договоре перевозки груза, на какие статьи Гражданского кодекса РФ нужно опираться при его составлении и какие нюансы учесть, чтобы избежать рисков и недоразумений.

Зачем нужен договор перевозки грузов

Договор перевозки груза — это соглашение между заказчиком (грузоотправителем) и транспортной компанией (перевозчиком). По нему перевозчик обязуется доставить груз в указанный пункт назначения и передать его получателю, а заказчик — оплатить услугу.

Главная функция договора — зафиксировать обязательства сторон. Кто отвечает за упаковку? Кто загружает? Когда товар должен быть доставлен? Что происходит, если груз пропал? Все это должно быть отражено в договоре, чтобы создать четкий и прозрачный механизм взаимодействия сторон.

Договор перевозки грузов:

четко определяет права и обязанности сторон — кто за что отвечает, когда, куда и как должен быть доставлен груз;

фиксирует условия перевозки: сроки, маршрут, требования к транспорту и грузу;

устанавливает и определяет, кто и в каком размере несет ответственность за нарушение условий договора, потерю или повреждение груза;

служит доказательством договоренностей в случае возникновения споров, в том числе в суде;

помогает избежать недоразумений: детально прописанные условия минимизируют риск разногласий между перевозчиком и отправителем.

Какими законами регулируется договор перевозки грузов в РФ

Основной нормативным актом, который регулирует перевозку грузов, — Гражданский кодекс РФ. В его главе 40 сформулированы общие положения:

кто такие перевозчик и отправитель,

какие обязанности они несут,

какие документы подтверждают заключение договора,

в каких случаях наступает ответственность сторон.

Но на практике одних норм ГК РФ недостаточно: он задает каркас. Детали, которые зависят от вида транспорта, используемый для перевозки, контролируются другими законами и кодексами: автомобильным и железнодорожным уставами, воздушным кодексом РФ, кодексом торгового мореплавания РФ, кодексом внутреннего водного транспорта РФ.

Кроме того, важный для морских перевозок документ — это коносамент, который подтверждает право собственности на груз.

Если ваш груз пересекает государственную границу, например, едет из Китая, в дополнение к российскому законодательству применяются международные транспортные конвенции:

Конвенция CMR (1956) регулирует международные автомобильные перевозки грузов между странами, которые присоединились к этой конвенции, включая Россию и большинство стран Европы и СНГ. Этот документ определяет, кто несет ответственность, в каких случаях возможны ограничения и как оформляется CMR-накладная — транспортный документ, который сопровождает каждую международную автоперевозку и подтверждает факт заключения договора.

Монреальская конвенция (1999) применяется к международным авиаперевозкам, если страны отправления и назначения входят в число участников. Она регулирует ответственность авиаперевозчика за утрату, повреждение или задержку доставки груза, пределы компенсации, устанавливает требования к оформлению грузовой авианакладной (Air Waybill) — это основной документ при международной авиадоставке.

Гаагско-Висбийские правила (1924, редакции 1968 и 1979) применяются к морским перевозкам, если коносамент выдан в стране-участнице или перевозка проходит через такие страны (список принявших правила стран можно посмотреть в документе). Эти правила определяют ответственность морского перевозчика за сохранность груза с момента приема на борт до выдачи получателю, перечень оснований, по которым перевозчик может быть освобожден от ответственности, и другие детали перевозки.

В чем разница между договором перевозки и договором транспортной экспедиции

Часто предприниматели путают два документа: договор перевозки и договор транспортной экспедиции. Договор перевозки предусматривает исключительно перемещение груза из точки А в точку Б, а договор транспортной экспедиции включает в себя дополнительные услуги.

Если вам нужно просто доставить товар, заключайте договор перевозки. Если нужен комплексный сервис — можно рассмотреть экспедицию.

Что необходимо указать в договоре

Чтобы договор перевозки груза действительно защищал интересы сторон, в нем должны быть четко прописаны все существенные условия.

1. Предмет договора

Начните с четкого описания груза: что именно подлежит перевозке, в каком объеме, с какими характеристиками. Укажите:

наименование, количество, вес, габариты;

особые условия (например, температурный режим, хрупкость);

маршрут: пункт отправления, назначения и при необходимости — промежуточные точки;

способ перевозки: автомобиль, железная дорога, море или авиа.

Если вы работаете по долгосрочному договору и перевозки будут регулярными, детали можно выносить в отдельные заявки — это удобно, если маршрут или объем груза меняется от рейса к рейсу.

2. Права и обязанности сторон

Этот раздел помогает избежать споров. Все роли и действия нужно описать буквально пошагово.

Кто подает транспорт? Кто загружает? Кто оформляет документы?

Перевозчик обычно обязуется:

предоставить исправное транспортное средство;

прибыть в срок на место погрузки;

обеспечить сохранность груза;

доставить груз по маршруту;

передать его получателю с документами.

Отправитель, в свою очередь:

готовит и упаковывает груз;

предоставляет всю сопроводительную документацию;

подает груз к оговоренному времени;

оплачивает услугу в установленный срок.

Если эти обязанности прописаны формально — «осуществляет перевозку надлежащим образом» — договор не спасет в случае конфликта. Поэтому прописывайте права и обязанности подробно и конкретно.

3. Условия перевозки

Здесь важно зафиксировать весь процесс: от момента, когда груз подается, до момента приемки в пункте назначения.

В договоре должны быть:

Сроки доставки — конкретная дата или срок в днях. Без них невозможно доказать просрочку.

Порядок погрузки и разгрузки — кто отвечает, где происходит, кто несет расходы.

Требования к транспорту — например, система крепления, наличие рефрижератора, тента, гидроборта.

Требования к упаковке — кто упаковывает, что считается надлежащей упаковкой, кто несет риск повреждений.

4. Стоимость и порядок оплаты

Финансовые условия — одна из главных причин конфликтов между грузоотправителем и перевозчиком. Чтобы их избежать, заранее согласуйте и зафиксируйте в договоре:

Способ расчета стоимости перевозки. Укажите, как рассчитывается стоимость перевозки: фиксированная сумма — если груз, маршрут и условия известны заранее и не меняются; по тарифу — например, за километр, тонну, кубический метр или за рейс; по прейскуранту перевозчика — в этом случае прейскурант нужно обязательно приложить к договору.

Что входит в стоимость. Уточните, входят ли в тариф НДС, расходы на погрузку/разгрузку, время ожидания, услуги экспедирования, возврат оригиналов документов, оформление пропусков, платные дороги, паромы и пр.

Условия оплаты. Важно прописать форму оплаты: предоплата, частичная оплата, постоплата; сроки оплаты — количество дней с момента подписания акта, передачи документов или выставления счета; в каком порядке перечисляются деньги (на счет, наличными, через расчетную систему), основание для оплаты (счет, акт выполненных работ, товарно-транспортная накладная).

Дополнительные расходы. В договоре важно оговорить, кто и как оплачивает простой транспорта (например, по вине отправителя — 1 000 рублей за каждый час сверх двух бесплатных); перегруз, перевес; возврат тары или документов; ожидание оформления в пункте получения; хранение на складе временного хранения. Все дополнительные услуги и штрафы должны быть либо описаны в договоре, либо вынесены в приложение, например, в тарифную таблицу.

Объявленная ценность груза. Если вы хотите застраховать груз или ограничить размер убытков, укажите объявленную ценность. Это сумма, в пределах которой перевозчик будет нести ответственность в случае утери или повреждения. Если вы ее не укажете, перевозчик будет нести ответственность в размере, установленном законом, например, в рублях за кг, а не в стоимости товара. Объявленная ценность не может превышать рыночную стоимость груза.

Корректировка стоимости. Если цена перевозки может варьироваться, например, из-за изменяющихся маршрутов, весов, видов груза, в договоре нужно прописать порядок согласования новой стоимости: по заявке, факту загрузки, измерению в пункте погрузки; кто и как подтверждает изменения: актом, согласованием по email, через ЭДО; каким документом фиксируется окончательная сумма: счетом, актом, отдельной спецификацией.

5. Ответственность сторон

Если в договоре не прописана ответственность сторон, спор решается по общим нормам Гражданского кодекса и уставов, и, как правило, не в пользу пострадавшей стороны.

Чтобы этого не произошло, в договоре нужно четко зафиксировать:

Штрафы и пени — за какие действия (или бездействие) накладываются взыскания и как они рассчитываются. Основаниями для санкций против перевозчика могут быть: неподача транспорта в оговоренный срок, опоздание доставки, утрата, повреждение или недостача груза. В договоре можно прописать и формулы расчета пени: например, за опоздание доставки — 5% от провозной платы за каждый день; отказ от перевозки по вине отправителя или перевозчика — 20% от стоимости перевозки, и так далее.

Компенсации за утрату и повреждение груза. Договор должен содержать: размер компенсации — в зависимости от ущерба или полной стоимости груза; сроки подачи претензии — по общему правилу в течение 6 месяцев с момента доставки или отказа в доставке; основания освобождения от ответственности перевозчика — например, ненадлежащая упаковка (если за нее отвечает отправитель), форс-мажор, скрытые дефекты груза.

Ответственность за недостоверные сведения. Если заказчик указал в накладной или заявке неверные данные (вес, объем, категорию груза), он несет за это ответственность. Это особенно важно для перевозки опасных грузов: если это не указано в документах, перевозчик может получить штраф от надзорных органов.

Уточните, как доказывается вина. В договоре должно быть прописано, какие документы подтверждают факт нарушения (акт, отметка в накладной, фотофиксация), в какой форме принимаются претензии (в бумажном или электронном виде, срок подачи), как рассчитывается ущерб — по накладной, по документам поставщика, по экспертной оценке.

6. Порядок разрешения споров

Обязательно пропишите порядок разрешения споров: это сэкономит вам время и деньги, если груз задержат или повредят или перевозку не оплатят в срок.

Для начала внесите в договор пункт об обязательном претензионном порядке. Это значит, что стороны обязуются попытаться решить вопрос без суда: направить друг другу письменные претензии, приложить документы, предложить компенсацию или варианты устранения нарушений. В договоре нужно прописать, как направляется претензия (почта, электронная почта, через ЭДО), срок рассмотрения претензии (например, 10 или 15 рабочих дней с даты получения) и обязательность ответа (в письменной форме, с обоснованием позиции).

Если досудебное урегулирование не помогло, стороны могут обратиться в суд. По общему правилу, спор рассматривается:

по месту нахождения ответчика (п. 1 ст. 28 ГПК РФ, п. 1 ст. 36 АПК РФ);

если ответчик — транспортная компания, иск подается по ее юридическому адресу.

В договоре стороны могут заранее согласовать, в каком именно суде будет рассматриваться спор — это особенно важно, если компании находятся в разных городах. Такое условие допускается между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Если одна из сторон спора — физическое лицо, изменить территориальную подсудность нельзя (ст. 32 ГПК РФ).

7. Форс-мажоры

Ни одна перевозка не застрахована от ситуаций, при которых исполнение обязательств становится невозможным. Чтобы в таких ситуациях стороны не несли штрафов и убытков, в договор нужно включить пункт о форс-мажоре.

Что важно прописать:

Перечень событий, которые признаются форс-мажором: стихийные бедствия, пожары, аварии, военные действия, мобилизация, закрытие дорог, запреты госорганов, эпидемии.

Порядок уведомления. Укажите срок, в течение которого сторона обязана сообщить о форс-ммажоре. Лучше уточнить форму уведомления: письменное письмо, email или электронный документооборот.

Подтверждающие документы. В договоре можно указать, что факт форс-мажора подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты РФ или другими официальными документами (постановление властей, акт ГИБДД, новостные публикации и пр.).

Последствия. Пропишите, что сторона освобождается от ответственности на время действия форс-мажора. Если ситуация затянулась, допустимо предусмотреть возможность расторжения договора без штрафов — например, по истечении 30 дней.

8. Реквизиты, подписи

В конце договора перевозки груза указываются полные и актуальные реквизиты обеих сторон: наименование, юридический адрес, контакты, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Документ должен был заверен подписями уполномоченных лиц и печатями организаций, если они есть.

Образец договора перевозки грузов

Что еще может быть в договоре перевозки груза

В договор перевозки можно внести дополнительные пункты, которые помогут более детально урегулировать взаимоотношения сторон.

Страхование груза

По закону перевозчик не обязан страховать ваш товар. Это значит, что если вы заранее не согласовали страхование в договоре, никакого «автоматического» покрытия не будет. Даже если груз пострадает по вине перевозчика, компенсация может оказаться символической — его ответственность обычно ограничена нормативами: по весу груза, фиксированным ставкам и лимитам, указанным в транспортных кодексах. Например, если сгорит контейнер с техникой на миллион рублей, вам могут выплатить всего 40 тысяч — и это будет законно.

Поэтому лучше всего заранее решить, кто страхует груз, на какую сумму, какие риски покрываются — и все это зафиксировать в договоре.

Можно страховать самостоятельно через свою страховую компанию, а можно поручить это перевозчику. Во втором случае убедитесь, что в договоре есть прямое указание на обязанность перевозчика оформить полис и передать его копию. Также укажите, за чей счет оформляется страховка и входит ли она в стоимость перевозки.

Если груз страхуете вы, а не перевозчик, договор все равно должен это отразить.

Груз важно страховать:

при международных перевозках, особенно с транзитом через несколько стран;

если груз дорогой: техника, электроника, алкоголь, ювелирные изделия, медикаменты;

при перевозке хрупких или легко портящихся товаров;

если условия поставки или банковские инструменты (например, аккредитив) требуют страхования;

когда срок доставки критичен и любые сбои могут повлечь штрафы или потерю контракта.

Обычно страховая сумма равна стоимости груза по контракту, но можно дополнительно включить затраты на логистику, пошлины, налоги и возможные убытки.

Чтобы страховка реально работала, договор должен предусматривать порядок действий при наступлении страхового случая: кто уведомляет, в какие сроки, какие документы предоставляет. Это может быть акт, справка от ГИБДД, письмо от водителя, фото с места происшествия. Чем понятнее прописан алгоритм — тем быстрее получите компенсацию.

Ответственность за сохранность груза

С момента, когда перевозчик принял груз и поставил подпись в транспортной накладной, он отвечает за его сохранность. Это ключевое правило, которое действует для всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, морского, авиа и внутреннего водного. Ваша задача — не просто полагаться на общее понимание, а четко зафиксировать ответственность сторон в договоре, чтобы в случае порчи, утери или недостачи вы могли получить компенсацию, а не объяснения.

Если товар испорчен, украден, промок в кузове или прибыл в неполной комплектации до момента передачи его получателю — это зона ответственности перевозчика.

Но есть нюансы: перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что ущерб возник по вине отправителя (например, из-за плохой упаковки), получателя, третьих лиц или в результате обстоятельств непреодолимой силы. Все это — стандартные оговорки, которые тоже стоит отразить в тексте договора.

Важно также зафиксировать порядок фиксации повреждений. Если получатель замечает, что с грузом что-то не так: упаковка вскрыта, паллет недостает, товар разбит — нужно немедленно составить акт, приложить фотографии, уведомить перевозчика и направить претензию. Без акта шансы на компенсацию резко снижаются.

Отдельно стоит прописать ответственность за простои: если перевозчик задержал доставку, подал транспорт с опозданием или не предупредил о сбое в графике. Здесь можно установить штрафы: например, 5% от стоимости перевозки за каждый день просрочки. Предусмотрите ответственность за искажение информации: если перевозчик утаил, что привлек субподрядчика, или неправильно указал маршрут.

Порядок уведомления о происшествиях

Даже если в договоре четко прописана ответственность перевозчика за груз, это еще не гарантия компенсации. Чтобы получить возмещение, нужно доказать, что инцидент действительно произошел, и сделать это в установленном порядке. Именно поэтому в договоре важно прописать алгоритм уведомления о любых происшествиях: от ДТП до вскрытия упаковки и задержек в пути.

Общий принцип такой: если с грузом что-то случилось, нужно уведомить об этом вторую сторону как можно скорее — по телефону, мессенджеру, электронной почте. Чтобы инцидент был признан официальным, требуются документы: акт, фото, письма, справки от полиции или ГИБДД, в случае ДТП — извещение по форме, в случае задержки — объяснение от перевозчика. Все эти детали должны быть прописаны в договоре.

Обычно на уведомление дается от 24 до 48 часов. Если заказчик или перевозчик не уложились в этот срок, второй участник сделки может отказать в выплате или не признать претензию.

Условия хранения груза на складах

Иногда груз доходит до пункта назначения, но не передается получателю сразу по разным причинам: нет доверенности, приемщик не приехал, возникли споры, потребовалось дооформление документов. В этом случае возникает вопрос: где и на каких условиях будет храниться товар, кто за это отвечает и кто платит?

Если такие ситуации не предусмотрены договором, стороны начинают спорить. Перевозчик заявляет о простое, грузоотправитель — о нарушении обязательств, получатель — что платить за хранение он не обязан. Чтобы этого не произошло, условия хранения груза на промежуточных или конечных складах нужно прописывать заранее.

Кто организует хранение: сам перевозчик (например, размещает груз на своем складе), сторонний склад или получатель. Если хранение возможно только за дополнительную плату, важно указать расценки и порядок начисления платы: с какого дня начинается хранение, какие условия считаются «бесплатными сутками», как оформляется продление.

Кто несет ответственность за груз в этот период. Если перевозчик передал груз на хранение, он может считать, что передал ответственность — но если об этом нет ни слова в договоре, суд может решить иначе. Лучше прописать напрямую: «с момента передачи груза на склад перевозчик сохраняет ответственность за его целостность до передачи получателю».

Каким должен быть склад — особенно если груз требует особых условий: температурный режим, защита от влаги, охрана, наличие системы доступа и видеонаблюдения. Это особенно важно при перевозках техники, медикаментов, скоропортящихся товаров.

Если получатель не забрал груз в срок, важно, чтобы в договоре была прописана возможность выставления ему расходов за хранение и уведомление о приближении критической даты, например, по истечении пяти рабочих дней с момента поступления на склад.

Возможность привлечения третьих лиц для осуществления перевозки

Если вы заключили договор с одной транспортной компанией, это не значит, что именно она повезет ваш груз. На практике перевозчик часто привлекает подрядчиков: водителей с собственным транспортом, логистов, экспедиторов, другие компании. Это нормальная практика, особенно при большом объеме заказов или региональных доставках. Но чтобы избежать недопониманий и проблем, лучше оговорить в договоре возможность привлечения третьих лиц.

Важно прямо указать, разрешено ли перевозчику передавать выполнение перевозки третьим лицам. Если разрешено — стоит прописать, что он остается ответственным перед заказчиком в полном объеме. Особенно актуально это для международных перевозок, где логистика может включать несколько подрядчиков в разных странах. В случае ЧП это поможет не распутывать цепочку «кто виноват», а обращаться сразу к своему исполнителю по договору.

Если вы хотите запретить передачу груза третьим лицам без вашего согласия — прямо напишите об этом в договоре.

Какие документы потребуются, кроме договора

Договор перевозки груза — это основа, но только им перевозку не оформить. На практике к каждому рейсу прилагается набор других обязательных документов, без которых невозможно доказать факт передачи груза, его состояние, стоимость и маршрут.

Транспортная накладная

Это основной перевозочный документ, который подтверждает заключение договора перевозки и содержит подробную информацию о грузе, отправителе, получателе и условиях перевозки.

Форма транспортной накладной утверждена постановлением Правительства РФ № 2200 (Приложение № 4).

Транспортную накладную оформляют в трех экземплярах: для отправителя, перевозчика и получателя. Без этого документа не получится подтвердить, что груз был передан, — ни в суде, ни при налоговой проверке.

Товарная накладная (форма ТОРГ-12)

Товарная накладная используется для документального оформления отгрузки товара между продавцом и покупателем. В ней указывают наименование, количество и стоимость товара и реквизиты сторон.

Товарная накладная не заменяет транспортную — они выполняют разные функции. ТОРГ-12 нужна для бухгалтерского и налогового учета, транспортная — для логистики и правового оформления перевозки.

Сопроводительная ведомость/путевой лист

В зависимости от вида транспорта и характера груза могут потребоваться разные сопровождающие документы: сопроводительная ведомость при контейнерных перевозках или путевой лист для контроля использования транспорта. Такие документы содержат информацию о грузе, маршруте, времени в пути и ответственных лицах.

Формы и порядок оформления зависят от способа перевозки и регулируются профильными нормативными документами — для разных видов транспорта действуют свои правила.

Если груз перевозится в контейнере и контейнер снимается с одного транспортного средства и перегружается на другое, сопроводительная ведомость оформляется в нескольких экземплярах — для каждой стороны, участвующей в перевозке.

Акт приема-передачи груза

В акте фиксируют количество грузовых мест, состояние упаковки и внешний вид груза на момент передачи груза от отправителя перевозчику, а потом — получателю.

Форма и содержание акта могут отличаться в зависимости от вида транспорта и условий договора, но его основная задача — зафиксировать факт передачи и текущее состояние груза с обеих сторон. Подписание акта подтверждает отсутствие претензий на момент передачи или фиксирует повреждения.

Чем может помочь 1tab

Составление и подписание договора — только начало. После них идут другие важные задачи: организация перевозки, оформление документов, страхование, таможня, склад — и, конечно, оплата всех этих услуг.

1tab не занимается юридическим сопровождением грузоперевозок, но берёт на себя всё, что связано с оплатами. Мы поможем быстро и безопасно оплатить услуги перевозчика, экспедитора, страховой, склада, брокера или любой другой компании, задействованной в логистике.

Работаете с контрагентами из-за рубежа? Мы подберем оптимальное решение и закроем вопрос с оплатой без бюрократии и лишних рисков. Напишите нашему менеджеру в Telegram или заполните заявку на сайте.